há sempre vida:

carta de carol macedo para nina gazire

Maceió, 30 de julho de 2020.

Oi, Nina,

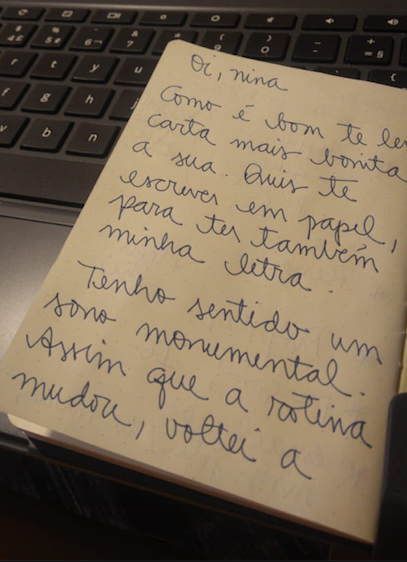

Como é bom te ler, carta mais bonita a sua. Quis te escrever em papel, para ter também minha letra.

Tenho sentido um sono monumental. Assim que a rotina mudou, voltei a sonhar bastante; depois foi diminuindo ou fui me lembrando menos. Ontem eu ia no banco de trás do carro do Jarbas, motorista do Marco Aurélio, de Vale Tudo. A gente subia em silêncio uma rua bem íngreme de BH, mas daquelas pirambas, pirambeira mesmo. Íamos num tempo meio suspenso, de prender a respiração e ouvir o barulho do motor do carro, vruuum, será que vai precisar engatar primeira? E era só isso, uma espera agoniada.

Agora dei para acordar no fuso horário local, pode atualizar meu nome de infância: Carolina Mais Tarde. Cinco da manhã já é movimento, às oito o sol tá phoda. Vejo o tempo passar da janela, da varanda, é uma despedida estraaanha, quinem a música “tudo demorando em ser tão ruim”. Dias atrás, passei pelo Pinheiro, um cenário de devastação, quase bairro-fantasma. Uma imagem não sai da minha cabeça: uma das casas, já esvaziadas e sem teto, com um pixo em letras grandes “aqui morava uma família”. A mineração devora tudo — aí, aqui, terras indígenas, em todo canto, não respeitam nada — e ninguém se responsabiliza pelas vidas, pelas histórias, pela memória. Pinheiro, Bebedouro, Mutange, vários bairros sendo completamente engolidos. Susana e Tazio têm vivido esse processo tão doloroso e cruel, arrancando eles mesmos as portas e janelas. Já imaginou desconstruir a própria casa?

Fiz tantos planos pro retorno a Maceió… Embarquei um dia antes de a Europa interromper os voos para cá, pensa no Indiana Jones correndo daquela bola de pedra. Depois foi como entrar numa máquina do tempo, voltando para o futuro, agora em casa, na espera e já conhecendo o que poderia vir. Lockdown (ou tranca-ruas, como sugere Fernando) e boletim epidemiológico na tevê, e não covas abertas em série, só aguardando os mortos; “e daí?”, “não sou coveiro”. Fico tentando imaginar como deve ser não poder visitar um amigo ou um parente, não poder receber visitas e ouvir palavras de conforto. Não poder velar um corpo, rezar, cantar, levar flores, ver o caixão descer, abraçar apertado, segurar a mão, chorar junto. Como é não enterrar ou não ritualizar a morte de um ente querido? Peguei essa semana Antígona, fiquei pensando também em outros tempos, nas mães e avós das nossas ditaduras, nos mortos desaparecidos, pensando no nosso luto coletivo que nunca vem. As vítimas de agora vão ficar no esquecimento, número gelado de estatística? Onde a gente reza/canta e deposita flores em memória delas?

Quando eu era menina, viciada em livros de história, ficava intrigada como era possível alguém nascer na Cracóvia ou em Londres em 1943 — como assim as pessoas casam e têm filhos durante a guerra? Eu queria entender como era a vida em tempos de exceção, de futuro incerto, de grandes pandemias, secas, tragédias, desastres ambientais, guerras. As pessoas continuavam indo à escola? Bebiam com os amigos? Faziam compras, jogavam bola, escreviam poesia? Meu pai respondia “há sempre vida, minha filha”. É tão maluco pensar nisso, né, às vezes até assustador.

Chegamos em breve a BH, eu vezes muito. Meu pai tinha razão, há sempre vida.

Um beijo cheio de saudades,

Carol.

_

Imagem da capa

SPINASSÉ, Raul Spinassé. Foto. Sem data.

Carol Macedo é mestre em Comunicação Social (UFMG), co-idealizadora e editora da revista Marimbondo.

Nina Gazire é curadora, jornalista freelancer e mestre em comunicação. Atuou como professora universitária entre 2010 e 2018. Atualmente pesquisa animação e feminismos.