olhos fechados:

carta de luiz fortini para manu julian

Belo Horizonte, 11 de julho de 2020, 4:30h.

Cara Manuela, ou Manuella — não sei,

Nunca te chamei assim pelo nome completo — e é estranho —, mas o caso é que esse formato epistolar sempre inspira essa formalidade cafona. A verdade é que temos pouca, ou quase nenhuma, intimidade, mas nesses tempos de isolamento todos são nivelados a esse patamar de cúmplices, parceiros de uma grande empreitada. Pouco importa se tratar de amizades calcadas em longos anos de convivência, uma dupla de noivos, ou perfis que casualmente trocam curtidas em suas fotos: estamos todos nessa mesma rede de interdependência, onde a paciência, a precaução e o sacrifício individual são garantia da solução do problema e da saúde geral.

Então é desse lugar que te escrevo: apesar de não saber detalhar propriamente as pontes que me levaram até te conhecer e das trocas terem sido poucas (mas raras), lhe falo como um sócio de um mesmo mal. A angústia e inquietação que você vem expondo nos últimos dias reverberam em mim de diferentes formas. Porque esses dias não têm me sido muito fáceis. Porque foi com a mesma idade que tens agora que eu primeiro experienciei sensações que ainda hoje me acompanham. Porque o outro sempre encontra palavras para moldar as dores, que nós mesmos sozinhos não encontramos — são tão absurdamente diversos os caminhos, em sua particularidade universal.

Minutos antes de me sentar aqui onde estou sentado, antes de iniciar essa breve carta, fui até a cozinha arrumar um copo d’água e tomar os meus remédios de gastrite (essa que me acompanha também há cinco anos). No curto trajeto até a cozinha, me dei conta que estava com um pé de meia e o outro descalço. Tirei os sapatos e a meia direita para ver o que fazia meu quarto dedinho doer (não era nada) e não coloquei de volta, só percebendo a situação quando senti no pé direito o frio do piso marmóreo da sala. E então me invadiu uma consciência da minha própria imagem: os pés assim desencontrados, somados à minha barba descuidada, um casaco com capuz, e sob ele um gorro. Mentalizei a perfeita imagem de um louco, Manu. Fiquei pensando como devem ser assim os processos de alienação: aos poucos, sem notar, até que se espante consigo já transformado, completamente um outro. Afinal, na loucura (pelo menos em alguma das muitas loucuras que existem por aí), há muito disso: ir perdendo aos poucos, sem notar, a intimidade com o mundo, ir se profissionalizando na sua própria solidão.

Te digo isso pois esses assuntos me tomaram muitos anos, e às vezes ainda tomam. A ansiedade angustiante sempre me apresentava esse terrível futuro louco. E a loucura que me assombrava nunca era a dos delírios, a convulsiva, mas era essa grande solidão, essa distância irremediável do mundo e de seus assuntos. Construir um idioma particular tão profundamente, que o mundo vai se tornando ilegível. Foi com o tempo que fui descobrindo um violento antídoto para corroer essa força alienante, algo que sempre estivera subtilmente colocado entre meus órgãos. É a escuta, esse gesto de aparência simples, mas de complexidade dissimulada, afinal até hoje muitos acreditam ser algo que se faz apenas com os ouvidos. De forma alguma, Manu: a escuta é terminantemente algo que se faz com as costas. Explico: a escuta acontece naquele momento em que você percebe e aceita aquilo que não está vendo — nossos olhos tão viciados respondem muito fielmente ao que queremos ver, de maneira que temos sempre de sabotá-los. Quando o mundo nos diz algo, o que fica, o que escutamos de fato, é aquilo que continua lá quando não estamos olhando. Nossos olhos seguem projetando desejos pelo mundo, enquanto todo o ruído das coisas vivas (perdão pelo pleonasmo, todas as coisas são vivas) continuam a nos recordar que o mundo é maior do que vemos e do que queremos. Por isso se deixar levar pelo olhar é tão perigoso para o ansioso: se possível, ele nunca mais dorme, mantém os olhos abertos num gesto eterno de revisar a vida pelo seu prisma, encontrar nela a grande falha sistêmica que está botando tudo em dissonância. A quebra dessa convulsão está no fechar dos olhos, aquele momento em que se suspende a vigília e se permite que o mundo fale. E ele fala em um enorme turbilhão, que guarda em si uma polissemia que por vezes é totalmente desorientadora. É justamente nessa complexa pluralidade que você pode encontrar a única verdade possível: o ouvir é eterno, um gesto de constante manutenção. Mas como é o oceano com seus abalos cíclicos, esse trabalho vem de um esforço para o qual sempre haverá energia. É um gesto muito sutil, como andar no breu — a transformação acontece quando o corpo encontra ali uma parede: é o mundo se anunciando, rompendo com a totalidade que fantasiamos.

Não sei se o que acabo de escrever será de algum uso para ti, corro o risco de estar aqui reafirmando minha solidão ao falar algo, sem saber se esse algo reverbera no outro — esse outro que é você, mas é sempre muitos. Mas quando leio seus versos sobre querer traduzir os sentimentos para números, penso: conte, construa a escadaria do seu prédio de andares infinitos. E pare, de tempos e tempos, para reparar que o mundo está sempre a corroer em milímetros o concreto desse edifício, e assim entenda que é essa natureza do concreto, e o porquê de nós estarmos sempre a erguer essas construções pelo mundo — e o faça de olhos fechados.

Um abraço solitário, mas de quem te acompanha numa mesma missão.

Luiz F.

_

[Leia a resposta de Manu Julian aqui]

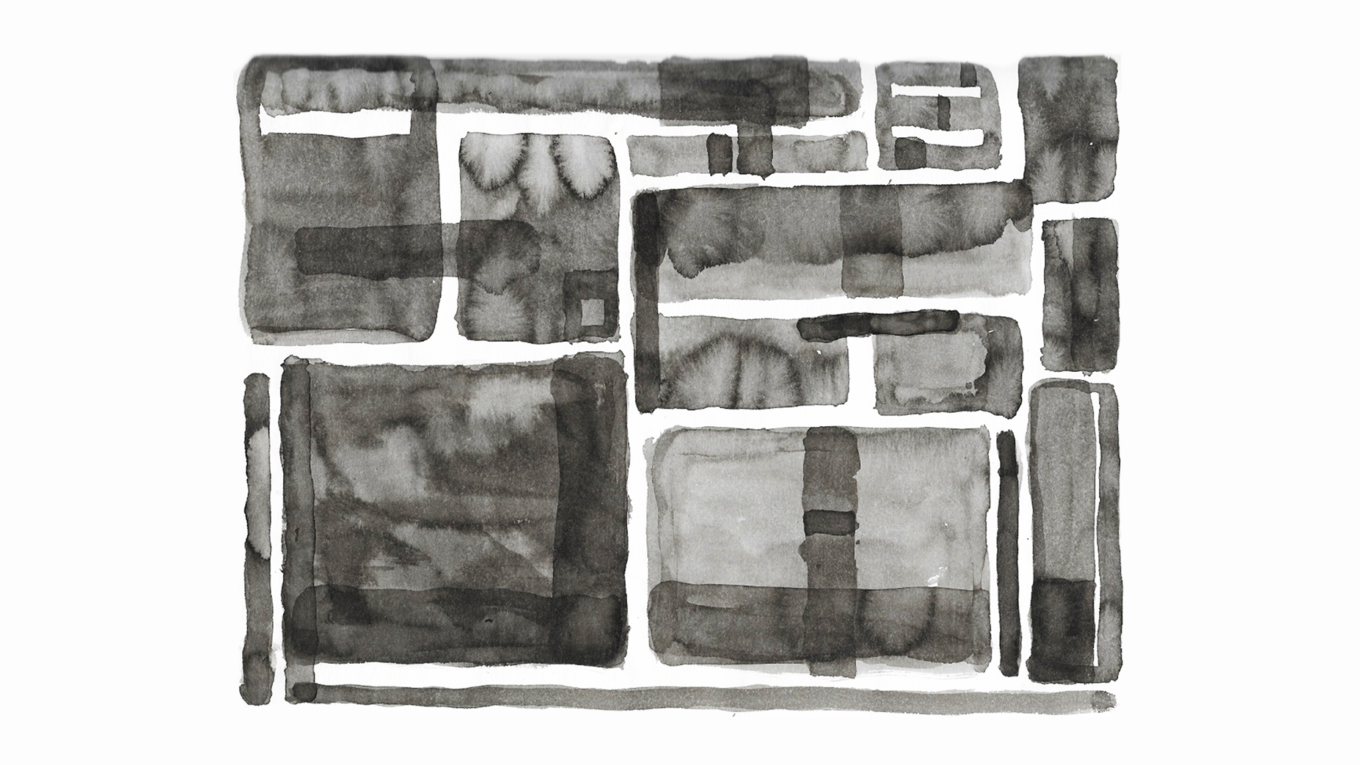

Imagem da capa

FORTINI, Luiz. Estudos. 2015.

Luiz Fortini é graduando em Artes pela UFF e vive isolado em Belo Horizonte.

Manu Julian, artista visual em formação pela FAAP. Paulista, ainda reside em SP. Trabalha também como vocalista das bandas Ferne e Pelados.